「The Place」で実践する、快適で居心地良く働けるオフィス【vol.3/3】

2021年2月4日(木)、ヴィスが運営する新しいオフィスビル「The Place」にて「はたらく場所の必要性とこれからのオフィスのあり方」というテーマでカンファレンスを行いました。その内容を3部に分けてご紹介します。

■目次

登壇者

これからのオフィスは快適性と居心地の良さ

オフィスにも効率良く働ける場所、気分良く働ける場所が必要

テクノロジーの発展による働く空間の変化

アフターコロナにおいて「オルタナティブオフィシング」が初めて実現する

テレワークの場が、初めて社会に解放され、環境の再編が行われる

vol.1、2の記事もぜひご覧ください

登壇者

これからのオフィスは快適性と居心地の良さ

オフィスにも効率良く働ける場所、気分良く働ける場所が必要

テクノロジーの発展による働く空間の変化

アフターコロナにおいて「オルタナティブオフィシング」が初めて実現する

テレワークの場が、初めて社会に解放され、環境の再編が行われる

vol.1、2の記事もぜひご覧ください

登壇者

ゲストパネラー

東京造形大学 造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域教授

日本オフィス学会 副会長 日本建築学会ワークプレイス小委員会 主査

地主広明先生

※オンラインでのご参加

パネラー

株式会社ヴィス クリエイティブ事業本部 常務取締役 大滝仁実

ナビゲーター

株式会社ヴィス デザイナーズオフィス事業本部 常務取締役 金谷智浩

東京造形大学 造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域教授

日本オフィス学会 副会長 日本建築学会ワークプレイス小委員会 主査

地主広明先生

※オンラインでのご参加

パネラー

株式会社ヴィス クリエイティブ事業本部 常務取締役 大滝仁実

ナビゲーター

株式会社ヴィス デザイナーズオフィス事業本部 常務取締役 金谷智浩

これからのオフィスは快適性と居心地の良さ

金谷:

今までの歴史の中で一か所にまとまっていたオフィスを分散していく中で、「センターオフィス」との距離感、心理的距離の取り方がまさに課題になっていると思いますし、いかにエンゲージメントを低下させないかという課題もあります。

地主先生はいかがでしょうか。オフィス作りの注意点等、アドバイスありましたら教えてください。

地主先生:

一言でいうと、「快適性」に「居心地の良さ」が加わってきていると思います。今までの日本のオフィスは、例えば、ニューオフィス化推進運動、1990年頃から本格化したと思いますが、「快適なオフィス」ということがキーワードでした。

この場合の快適というのは、環境工学的な快適、例えば、「温度が24度、湿度は60%が快適だね」とか「音のデシベルはこのくらいが快適だね」「照度や色温度はこのくらいが快適だね」といったような、環境工学的なところを高めていこうという運動でした。

これは今でもそうだと思います。これからのオフィスは「個人化」してくる、そうすると「居心地」が問題になる。そしてこの「居心地」というのは主観的、精神的なものであって、定量的ではなく数値化できないものです。

現在では数値可能な研究も進んでいますが、このような「居心地の良さ」をいかに顕在化させるのかが重要なファクターだと思います。

私も所属している、日本建築学会ワークプレイス小委員会でも、「いつでも、どこでも、だれとでも働けるようになったら、何が起こるのか」という議論をしたことがあります。その時の大きな結論は、「場所はどこでも良い」という考えが加速すれば、「ここでなければ駄目」という考え方に変わってくるのではないか、つまり、それぞれが自分の働きやすい場所を選択していくということでした。

働きやすい場所というのは、それぞれの「居心地の良い場所」なのです。個人にとって居心地の良い場所をいかにして提供していくのか。先ほど「オープン・オフィス」から「プライベート・オフィス」へという話をしましたが、要は個人化してくる、その個人の思考をどのようにプログラミングできるか、するのか、ということが大きなデザイン上の課題だと思います。

私は最近、「居心地の良い場所」ということを「to LOVEな場所」という言い方に置き換えています。本来、デザインとは再現性が求められますが、再現性がない主観的で精神的な「居心地」なるものにデザインがどこまで関与できるのか、寄与できるのか、ということを考えています。

今までの歴史の中で一か所にまとまっていたオフィスを分散していく中で、「センターオフィス」との距離感、心理的距離の取り方がまさに課題になっていると思いますし、いかにエンゲージメントを低下させないかという課題もあります。

地主先生はいかがでしょうか。オフィス作りの注意点等、アドバイスありましたら教えてください。

地主先生:

一言でいうと、「快適性」に「居心地の良さ」が加わってきていると思います。今までの日本のオフィスは、例えば、ニューオフィス化推進運動、1990年頃から本格化したと思いますが、「快適なオフィス」ということがキーワードでした。

この場合の快適というのは、環境工学的な快適、例えば、「温度が24度、湿度は60%が快適だね」とか「音のデシベルはこのくらいが快適だね」「照度や色温度はこのくらいが快適だね」といったような、環境工学的なところを高めていこうという運動でした。

これは今でもそうだと思います。これからのオフィスは「個人化」してくる、そうすると「居心地」が問題になる。そしてこの「居心地」というのは主観的、精神的なものであって、定量的ではなく数値化できないものです。

現在では数値可能な研究も進んでいますが、このような「居心地の良さ」をいかに顕在化させるのかが重要なファクターだと思います。

私も所属している、日本建築学会ワークプレイス小委員会でも、「いつでも、どこでも、だれとでも働けるようになったら、何が起こるのか」という議論をしたことがあります。その時の大きな結論は、「場所はどこでも良い」という考えが加速すれば、「ここでなければ駄目」という考え方に変わってくるのではないか、つまり、それぞれが自分の働きやすい場所を選択していくということでした。

働きやすい場所というのは、それぞれの「居心地の良い場所」なのです。個人にとって居心地の良い場所をいかにして提供していくのか。先ほど「オープン・オフィス」から「プライベート・オフィス」へという話をしましたが、要は個人化してくる、その個人の思考をどのようにプログラミングできるか、するのか、ということが大きなデザイン上の課題だと思います。

私は最近、「居心地の良い場所」ということを「to LOVEな場所」という言い方に置き換えています。本来、デザインとは再現性が求められますが、再現性がない主観的で精神的な「居心地」なるものにデザインがどこまで関与できるのか、寄与できるのか、ということを考えています。

金谷:

ありがとうございます。コロナ禍でテレワークが増加する中で、色々な経営者の方からも、「社員の自立を促したい」と良く耳にします。コロナ禍以前に、「テレワークを導入したいですか?」というアンケートを取っていた会社がありまして、その時はそれほど、テレワークをしたいという意見がなかったそうです。

しかし、コロナ禍でテレワークをせざるをえない状況下で実際にやってみて、改めて聞いたら、半数以上がテレワーク肯定派となったそうです。そこからは、「テレワークに対する潜在的なニーズはあった、やはりやってみないと分からないものだ」とも感じます。

今、テレワークが定着し、一人一人が自分の居心地の良い場所に行ってしまうが故に、次のステップで求められるものは自立とか自走心であると思います。一か所に集まって管理するためのプロセスから次のプロセスに向かっていかなければならないと思うので、非常に面白いなと感じました。

ありがとうございます。コロナ禍でテレワークが増加する中で、色々な経営者の方からも、「社員の自立を促したい」と良く耳にします。コロナ禍以前に、「テレワークを導入したいですか?」というアンケートを取っていた会社がありまして、その時はそれほど、テレワークをしたいという意見がなかったそうです。

しかし、コロナ禍でテレワークをせざるをえない状況下で実際にやってみて、改めて聞いたら、半数以上がテレワーク肯定派となったそうです。そこからは、「テレワークに対する潜在的なニーズはあった、やはりやってみないと分からないものだ」とも感じます。

今、テレワークが定着し、一人一人が自分の居心地の良い場所に行ってしまうが故に、次のステップで求められるものは自立とか自走心であると思います。一か所に集まって管理するためのプロセスから次のプロセスに向かっていかなければならないと思うので、非常に面白いなと感じました。

オフィスにも効率良く働ける場所、気分良く働ける場所が必要

金谷:

いわゆるワークプレイスインテグレーションという観点では、家で仕事をした方が便利な部分もありますが、僕自身はやはりオフィスで仕事をする方が効率も良かったと感じます。「居心地の良い」というキーワードが出ましたが、オフィスデザインにおいてどういうことが考えられますか。

大滝:

テレワークは肯定されていますが、一つ問題として、お気に入りの環境が家かというと、必ずしもそうではないことが挙げられます。

オフィスと家の温度感、例えば、ダイニングがある家ならあるまだしも、一人住まいで机もちゃぶ台であぐらをかいて仕事をせねばならない、などの家の環境の悪さがフューチャーされると、「to LOVE」 な環境を見つけることは難しいようにも感じます。

当社のオフィスもそうなのですが、例えば、本来はABWを導入し色々なところで働くためにフリーアドレスにしているのに、やはり一か所自分のお気に入りの場所にずっといるような状況が続いてしまう。それはどこの会社でも結構問題になっていることで、くじ引きををするなど対策を講じながら解決をしているのだとは思います。

効率良く働ける場所、気分良く働ける場所がプライベート空間としても必要であり、それは必ずしも決められた規格ではありません。逆にいうと、そのような場所をオフィスの中に作ってあげることが必要になってくるのではないかと思っています。

いわゆるワークプレイスインテグレーションという観点では、家で仕事をした方が便利な部分もありますが、僕自身はやはりオフィスで仕事をする方が効率も良かったと感じます。「居心地の良い」というキーワードが出ましたが、オフィスデザインにおいてどういうことが考えられますか。

大滝:

テレワークは肯定されていますが、一つ問題として、お気に入りの環境が家かというと、必ずしもそうではないことが挙げられます。

オフィスと家の温度感、例えば、ダイニングがある家ならあるまだしも、一人住まいで机もちゃぶ台であぐらをかいて仕事をせねばならない、などの家の環境の悪さがフューチャーされると、「to LOVE」 な環境を見つけることは難しいようにも感じます。

当社のオフィスもそうなのですが、例えば、本来はABWを導入し色々なところで働くためにフリーアドレスにしているのに、やはり一か所自分のお気に入りの場所にずっといるような状況が続いてしまう。それはどこの会社でも結構問題になっていることで、くじ引きををするなど対策を講じながら解決をしているのだとは思います。

効率良く働ける場所、気分良く働ける場所がプライベート空間としても必要であり、それは必ずしも決められた規格ではありません。逆にいうと、そのような場所をオフィスの中に作ってあげることが必要になってくるのではないかと思っています。

テクノロジーの発展による働く空間の変化

大滝:

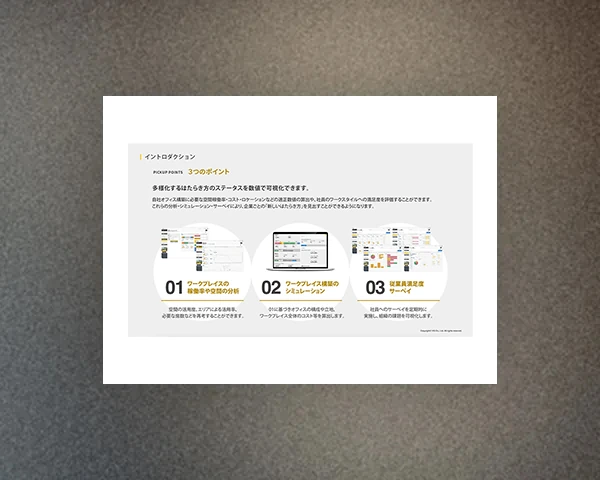

テクノロジーの発展により解析できる情報も増えてくると思います。そうするともうワンステップ上の変化がこの先にあるのではないかとも思います。

例えば、実物大の映像を流したりとか、バーチャル空間を通してコミュニケーションが取れるとか、バーチャル空間の中でセレンディビティーなことができる状態になるとか、そのようなことができればまた色々変わってくると思っています。

働く人によっては、自分が好きな空間や働きやすい空間といったお気に入りの空間を一つ持つ、もしくはそういった場所に身を置いて仕事をするということが、一つのオフィスの形となっていくのかもしれません。

今存在しているものもテクノロジーの進化によって成り立っているものも多くあり、例えば10年前には不可能だったことも今は可能になっていますよね。そういう風に考えるとまた変わってくるのではないでしょうか。

金谷:

そうですね。今の「to LOVE」という話も、これからは人の価値観が働くことを非常に左右していくのではないかと思います。

その中で、「The Place」という場所で、我々もテクノロジーを使って、先ほどの居心地という部分で、ソファー席が良いとか、グリーンに囲まれている席が良いだとか、タスクチェアがいいだとか、やはり従来型のオフィス型の規格が好まれるのかな、とか、まだ答えは出ていない「働く」ということをデータ化して、集めていきたいですね。その中で、各企業の目指す方向に合わせたオフィスデザインができたらと思います。

テクノロジーの発展により解析できる情報も増えてくると思います。そうするともうワンステップ上の変化がこの先にあるのではないかとも思います。

例えば、実物大の映像を流したりとか、バーチャル空間を通してコミュニケーションが取れるとか、バーチャル空間の中でセレンディビティーなことができる状態になるとか、そのようなことができればまた色々変わってくると思っています。

働く人によっては、自分が好きな空間や働きやすい空間といったお気に入りの空間を一つ持つ、もしくはそういった場所に身を置いて仕事をするということが、一つのオフィスの形となっていくのかもしれません。

今存在しているものもテクノロジーの進化によって成り立っているものも多くあり、例えば10年前には不可能だったことも今は可能になっていますよね。そういう風に考えるとまた変わってくるのではないでしょうか。

金谷:

そうですね。今の「to LOVE」という話も、これからは人の価値観が働くことを非常に左右していくのではないかと思います。

その中で、「The Place」という場所で、我々もテクノロジーを使って、先ほどの居心地という部分で、ソファー席が良いとか、グリーンに囲まれている席が良いだとか、タスクチェアがいいだとか、やはり従来型のオフィス型の規格が好まれるのかな、とか、まだ答えは出ていない「働く」ということをデータ化して、集めていきたいですね。その中で、各企業の目指す方向に合わせたオフィスデザインができたらと思います。

アフターコロナにおいて「オルタナティブオフィシング」が初めて実現する

金谷:

地主先生、最後に、アフターコロナ時代にオフィスや働く場がどうなっていくか、企業の皆さまへのアドバイスや激励があればお願いします。

地主先生:

アフターコロナはどうなるのか?という話ですが、このコロナ禍の最大の問題は、テレワークと言いながら、自宅から一歩も出ない形で働け、という状況だったということですね。テレワークと言いながら、強制的なホームワークでしかなかった。

アフターコロナというのは、テレワークが初めて一般化してくることだと思います。先ほど紹介したアメリカの90年代の「オルタナティブ・オフィシング」が初めて実現する時でもあるということです。

他方で、日本の家は働く場を想定していませんが、この再編が行われるのではないでしょうか。現在、ご自宅をご自身で設計された場合は別ですが、賃貸ですと働く場はもちろん用意されていません。そもそも日本の団地、マンションは、家族のためのプライベート空間ですから、そこに社会化されたオフィスという空間はそもそも想定されていないのです。なので、そもそも家で働くということは環境的に苦痛なはずです。

地主先生、最後に、アフターコロナ時代にオフィスや働く場がどうなっていくか、企業の皆さまへのアドバイスや激励があればお願いします。

地主先生:

アフターコロナはどうなるのか?という話ですが、このコロナ禍の最大の問題は、テレワークと言いながら、自宅から一歩も出ない形で働け、という状況だったということですね。テレワークと言いながら、強制的なホームワークでしかなかった。

アフターコロナというのは、テレワークが初めて一般化してくることだと思います。先ほど紹介したアメリカの90年代の「オルタナティブ・オフィシング」が初めて実現する時でもあるということです。

他方で、日本の家は働く場を想定していませんが、この再編が行われるのではないでしょうか。現在、ご自宅をご自身で設計された場合は別ですが、賃貸ですと働く場はもちろん用意されていません。そもそも日本の団地、マンションは、家族のためのプライベート空間ですから、そこに社会化されたオフィスという空間はそもそも想定されていないのです。なので、そもそも家で働くということは環境的に苦痛なはずです。

テレワークの場が、初めて社会に解放され、環境の再編が行われる

地主先生:

そこで現在皆さま色々工夫なさって、「to LOVE」な環境を作ってらっしゃると思うのですが、たぶん不十分だと思います。アフターコロナでは、このテレワークの場が初めて社会に解放され、環境の再編が行われるときだと思うのです。先ほど言いましたように、サテライト・オフィスや、サービス・オフィスがもっと使われるようになっていくでしょう。

その大きな実験の場が、この「The Place」でもあるわけで、恐らくこのような場所が組織や社会の中、あるいは地方や地域の中で広がっていくと思うのです。

それをハブ化して、中間地点として場所を広げていく、さらなる新結合を起こして、結果的に所属する組織の生産性を高めていく、といったような社会になっていくのだと思います。

今のコロナ禍の労働環境はテレワークと言いながら窮屈で拘束的でした。それを教訓として次なるステージとしての社会、働く場所、働き方を作っていきたいと思いますので、一緒に皆さまと頑張りたいと思います。

金谷:

今の話を聞いていますと、これからオフィスの業界がますます変革していくと感じられて、自分自身もわくわくしてきます。「The Place」という新たな事業で、企業様の支援をしていきたいと思いました。

それでは、これでカンファレンスを終了します。

そこで現在皆さま色々工夫なさって、「to LOVE」な環境を作ってらっしゃると思うのですが、たぶん不十分だと思います。アフターコロナでは、このテレワークの場が初めて社会に解放され、環境の再編が行われるときだと思うのです。先ほど言いましたように、サテライト・オフィスや、サービス・オフィスがもっと使われるようになっていくでしょう。

その大きな実験の場が、この「The Place」でもあるわけで、恐らくこのような場所が組織や社会の中、あるいは地方や地域の中で広がっていくと思うのです。

それをハブ化して、中間地点として場所を広げていく、さらなる新結合を起こして、結果的に所属する組織の生産性を高めていく、といったような社会になっていくのだと思います。

今のコロナ禍の労働環境はテレワークと言いながら窮屈で拘束的でした。それを教訓として次なるステージとしての社会、働く場所、働き方を作っていきたいと思いますので、一緒に皆さまと頑張りたいと思います。

金谷:

今の話を聞いていますと、これからオフィスの業界がますます変革していくと感じられて、自分自身もわくわくしてきます。「The Place」という新たな事業で、企業様の支援をしていきたいと思いました。

それでは、これでカンファレンスを終了します。

vol.1、2の記事もぜひご覧ください

vol.1:オフィスがハブ化し、分散する中での「働く場所」の必要性

https://designers-office.jp/column/workstyle/page/index.php?id=1126

vol.2:イノベーションが生まれコミュニケーションが活性化するオフィス作り

https://designers-office.jp/column/workstyle/page/index.php?id=1127

https://designers-office.jp/column/workstyle/page/index.php?id=1126

vol.2:イノベーションが生まれコミュニケーションが活性化するオフィス作り

https://designers-office.jp/column/workstyle/page/index.php?id=1127